- m3.com 電子書籍

- 日経BP

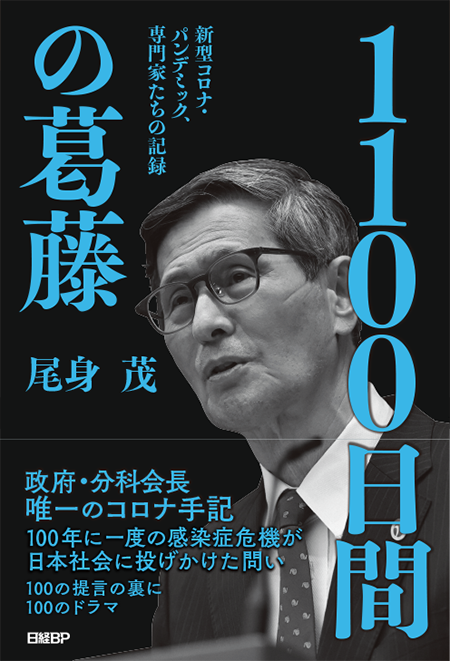

- 1100日間の葛藤 新型コロナ・パンデミック、専門家たちの記録

商品情報

内容

著者は世界保健機関(WHO)で西太平洋地域事務局長を務め、同地域のポリオ撲滅やSARS制圧に尽力した感染症対策の専門家だ。中国・武漢市で謎の感染症が発生したという話を聞いたときから「日本での感染拡大は時間の問題だ」という危機感を抱いていた。

政府・厚労省に感染症対策の専門家は少なく、2020年2月に入って立ち上がった専門家助言組織では国がしようとしている政策について意見を聞かれたのみ。このままでは対策が間に合わないと「ルビコン川を渡る決意をした」。専門家たちは土日などに集まっては手弁当で勉強会を開催し、対策の提言を出した。その数は3年間で100本以上になった。それらの提言の裏に、葛藤があった。

疫学データが足りない、政府と専門家の役割分担が不明確、社会経済活動と感染対策のバランスは? 一般医療とコロナ医療をどう両立するか。人々の価値観が多様で、唯一絶対の正解はない中で、どう社会の共通理解を見いだすか……。

新型コロナ・パンデミックは日本社会に様々な問いを投げかけた。

専門家のまとめ役として新型コロナ対策の中心にいた著者が、新型コロナの1100日間を自身が抱いた葛藤とともに振り返る。

序文

プロローグ

2020年2月23日日曜日、令和最初の天皇誕生日は日差しの暖かな日だった。午後1時から新型コロナウイルス感染症対策専門家会議のメンバー10人ほどが急きょ「勉強会」を開いた。場所は、東京・白金台にある東京大学医科学研究所、メンバーの一人である武藤香織東京大学教授の研究室隣の会議室であった。

当時、政府は横浜に停泊していたクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」内の感染者対応に忙殺されていた。この時期、私たち専門家に求められていたのは、早朝の大臣室で、あるいは、2月に入って開催された専門家助言組織の会議で、クルーズ船の乗客を降ろすべきかなど個別の質問について意見を述べることだけだった。

この時点で私たちは、本感染症が無症状者や潜伏期間中の人でも他の人に感染させ、既に国内での市中感染が始まっていると判断していた。症状がある人を隔離するだけでは不十分で、少なくともワクチン接種が普及するまでの間、人と人との接触をなるべく減らす必要があると考えていた。

私たちの見解を国に示さなければ専門家としての責任を果たせないと皆が思い始めていた。

個別の問題だけに答えることに強い危機意識とフラストレーションを感じ、居ても立ってもいられず集まったのだ。

翌24日には第3回専門家会議の開催が予定されていた。何が何でもその日のうちに見解をまとめなければならない。どんな言葉ならこの切迫感が国や国民に伝わるか。「瀬戸際」という言葉はどうか。

議論は白熱したが、日が暮れる頃には独自見解案の大筋が決まった。

私たちは政府によってつくられた会議のメンバーである以上、この時点で政府に私たちの考えを伝えるべきだと考えた。メールで厚生労働省に見解案を送信した。我が国では専門家助言組織のメンバーが独自の見解を出すのは、決して一般的ではない。私たちの見解案を国がそのまま受け入れてくれるか自信はなかった。

すぐに厚労省から反応があった。

「専門家会議としてではなく、専門家個人の名前で出してほしい」と言われた。当初の見解案では「呼気による感染の可能性」にも言及していた。この部分は一般市民に不要な恐怖感を与えかねないという理由で削除を求められた。厚労省は政府がつくった助言組織のメンバーが独自の見解を示すことに懸念を抱いていたようだ。

政府が新型コロナウイルス感染症対策に一生懸命取り組んでいるのは十分に分かっていた。もとより私たちの狙いは政府を批判することではない。政府と違う考えを私たちが押し通せば、政府と専門家の間に緊張感が生まれ、その後の仕事に支障を来す。しかしこのままでは、感染が急速に広がる可能性が高い。私たちの見解を今示さなければ、大変な事態になりかねない。

しかし専門家が独自見解を出せば、政府から煙たがられるかもしれないし、批判されることもあり得る。

政府に対して聞かれてもいないのに自ら独自見解を出すことは禁じられているわけではないが、「専門家は政府から聞かれた個別の課題に答える」という暗黙の境界線を越えることを意味する。

「ルビコン川を渡りますか」。私はメンバー全員に聞いた。

皆の気持ちは固かった。武藤さんと私が最後まで残って見解案の一字一句を点検し、会議室を出たときには、外は真っ暗闇で暴風が吹き始めていた。

この2020年2月23日がその後も続く、専門家たちの葛藤の始まりだった。

勉強会はお互いの考えをぶつけ合って、合理的な提案をつくるための場だった。勉強会に参加したメンバーの専門性は、疫学、ウイルス学、呼吸器内科、感染症、公衆衛生、医療社会学、リスクコミュニケーション、法律、経済学など多様だった。

私は政府との交渉役とともに、勉強会のまとめ役も担った。私が医師として変わり種だったからかもしれない。

そもそも私たち専門家の最も重要な役割は、感染リスクの分析・評価と、求められる対策を政府に提案することであった。それに最も多くの時間と労力を割いてきた。コロナ禍の3年間で私たち専門家が出した提言は100以上に上り、できるだけ根拠も示してきた。私自身はこれらの提言を「作品」と呼んでいた。

この「作品」づくりで最も意識したことは、合理的で人々に納得してもらえるかどうか。歴史の検証に堪えられるかどうかだった。

これまでに出した提言の根拠やそれに込めた思いを中心に、専門家同士の激しい議論、首相や大臣、行政官などとのやりとりなどを思い出しながら書いたのが本書である。次のパンデミックに備え、少しでも参考になればとの思いがあった。

本書は、専門家グループそして私自身が1100日間、どんな問題に直面したか、何に悩んだか、その葛藤の記録である。

目次

第1部 パンデミックと専門家

第1章 葛藤の始まり

(1-1)武漢の第一報、そのとき何を考えたか?

(1-2)ルビコン川を渡る

第2章 専門家とは?

(2-1)正解のない中での勉強会

(2-2)私を含むメンバー同士の衝突

(2-3)私の風変わりな経歴と与えられた役割

(2-4)役割の異なる専門家組織

(2-5)専門家集団が直面した壁

第3章 専門家の最も重要な役割

(3-1)なぜ100を超える提言を出すことになったのか

(3-2)政府の諮問にどのような心構えで臨んだか

(3-3)“エビデンス”を得る困難さの中で

第2部 提言の裏にあった葛藤

第1章 試行錯誤

第2章 長期戦の覚悟

第3章 緊急事態宣言の発出を避けたい。しかし……

第4章 史上初の無観客五輪を提言

第5章 八方ふさがり

第6章 これまでと全く異なるオミクロン株の出現

第7章 日常に戻す議論

第8章 異なる景色

第9章 日本はエンデミック化に向かうか

第3部 新型コロナが投げかけた問い

第1章 未知の感染症ゆえの苦労

(1-1)したたかな感染症

(1-2)なぜクラスター対策?

(1-3)専門家は検査を抑制しようとしたのか

(1-4)なぜ医療の逼迫が頻繁に起こったか

第2章 政府との関係における難しさ

(2-1)政府とどんな交渉をしたのか

囲み 諸外国の専門家組織について

(2-2)提言に対する政府の6つの対応パターン

(2-3)各政権期における提言の採否

第3章 誰が市民に伝えるのか

(3-1)専門家が「前のめり」に見えた理由

(3-2)新型コロナ対策におけるリスコミの難しさ

(3-3)専門家が「前のめり」になったために起きた問題

第4章 葛藤の果てに

(4-1)皆が大変な思いをした

囲み 諸外国との累積死亡者数の比較

(4-2)社会は許容できる死亡者数を決められるか

(4-3)パンデミックが引き起こした「分断」

(4-4)葛藤のもう一つの意味

(4-5)感染症危機に強い社会へ

付表1:専門家助言組織や勉強会に参加した専門家リスト

付表2:新型コロナ対策分科会やアドバイザリーボードなどに出した主な提言、および、基本的対処方針分科会などにおける様々な意見の概要

提言に根拠はあったのか

グラフ:日本の新型コロナ感染者数、死亡者数の推移

便利機能

- 対応

- 一部対応

- 未対応

-

全文・

串刺検索 -

目次・

索引リンク - PCブラウザ閲覧

- メモ・付箋

-

PubMed

リンク - 動画再生

- 音声再生

- 今日の治療薬リンク

- イヤーノートリンク

-

南山堂医学

大辞典

リンク

- 対応

- 一部対応

- 未対応

対応機種

iOS 10.0 以降

外部メモリ:8.8MB以上(インストール時:26.9MB以上)

ダウンロード時に必要なメモリ:35.0MB以上

AndroidOS 5.0 以降

外部メモリ:8.8MB以上(インストール時:26.9MB以上)

ダウンロード時に必要なメモリ:35.0MB以上

- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。

- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら

- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。

- Androidロゴは Google LLC の商標です。

書籍情報

- ISBN:9784296202553

- ページ数:408頁

- 書籍発行日:2023年9月

- 電子版発売日:2023年10月17日

- 判:四六判

- 種別:eBook版 → 詳細はこちら

- 同時利用可能端末数:3

お客様の声

まだ投稿されていません

特記事項

※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。

※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。

※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。